ただ受けるだけではもったいない!中小企業のためのストレスチェック集団分析活用術

中小企業でもストレスチェックが義務化されることになりました。2025年の法改正により、すべての事業所でストレスチェックの実施が義務付けられることが決定し、中小企業においても、これまで以上に主体的な取り組みが求められています。

「義務化されるなら仕方なく…」と考える経営者・人事担当者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ストレスチェックを単なる「コスト」と捉え、実施するだけで終わらせるのは非常にもったいないことです。

ストレスチェックの本来の目的は、「従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと」、そして「職場環境を改善すること」の2つです。集団分析を通じて職場環境の改善まで繋げてこそ、ストレスチェックは企業の生産性向上や人材定着を実現する「健康経営への投資」となり得ます。

本記事では、特に中小企業がストレスチェックを最大限に活用するための「集団分析」の方法と、その重要性について、実際の分析レポートサンプルも交えながら詳しく解説します。

ストレスチェックの「集団分析」とは?

集団分析とは、ストレスチェックの結果を部署や課、あるいは会社全体といった一定の集団ごとに集計・分析し、組織全体のストレス傾向や課題を可視化する手法です。従業員一人ひとりの結果を見るだけではわからない、組織の「健康状態」を把握するための、いわば「組織の健康診断」です。

個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく事業者に提供されることはありません。しかし集団分析の結果は、個人が特定されない形で事業者に提供されるため、職場環境改善の貴重なデータとして活用できるのです。

なぜ80項目版が推奨されるのか?

ストレスチェックには、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」(57項目版)と、それに23項目を追加した「新職業性ストレス簡易調査票」(80項目版)があります。職場環境の改善までを目指すなら、断然80項目版をお勧めします。

80項目版は、57項目版に「働きがい(ワークエンゲージメント)」「ハラスメント」「上司のマネジメント」「人事評価の公正さ」などに関する23項目が追加されたものです。これらの追加項目により、以下のような利点があります:

- 職場風土の課題特定が可能

単なるストレス状態だけでなく、組織の雰囲気や文化的な問題も把握できます

- 集団分析の精度向上

42の尺度で分析できるため、部署ごとの特徴や傾向をより詳細に把握できます

- 具体的な改善策の策定が容易

問題の原因がより明確になるため、的確な対策を立てやすくなります

特に中小企業では、限られたリソースで最大の効果を得るために、より詳細なデータに基づいた改善策の立案が重要となります。

分析の単位とプライバシーへの配慮

集団分析は、男女、年齢、役職といった属性別にも可能ですが、職場環境の改善という目的を考えると、「部署単位」や「組織単位」で分析するのが最も効果的です。

ただし、個人が特定されるリスクを避けるため、10人未満の単位での分析は推奨されていません。従業員が安心して正直に回答するためにも、結果の匿名性が担保されていることを事前にしっかりと周知することが極めて重要です。

従業員数が少ない中小企業の場合や、初めて集団分析に取り組む場合は、まず「会社全体」で分析し、自社の全体的な傾向を把握することから始めるのが良いでしょう。

集団分析レポートの見方:実際のサンプルから学ぶ

集団分析レポートには、職場の健康状態を多角的に示す様々な指標が含まれています。実際のレポートサンプルを見ながら、その読み方を解説します。

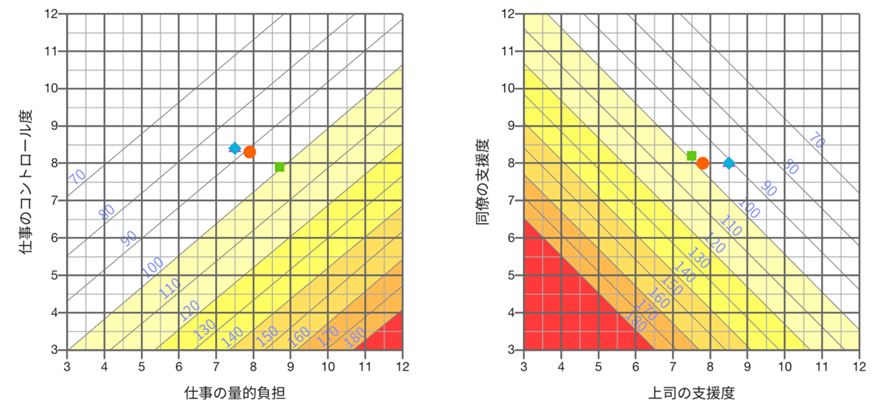

1. 仕事のストレス判定図

レポートには2つの判定図があります

① 仕事の量的負担 × 仕事のコントロール度

- 仕事の量が多く、自分でコントロールできない状態が最も高リスク

- 斜線で区切られた領域により、健康リスクを視覚的に判断

② 上司の支援度 × 同僚の支援度

- 上司と同僚両方の支援が少ない状態が危険信号

- 組織のサポート体制の課題を明確化

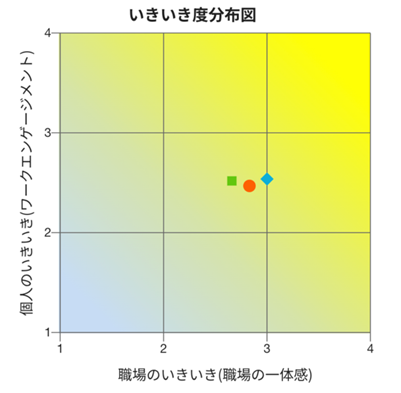

2. いきいき度分布図

縦軸:個人のいきいき度(ワークエンゲージメント) 横軸:職場のいきいき度(職場の一体感)

4つの領域に分けて職場の状態を診断:

- 右上:理想的な状態(個人も職場も活性化)

- 左下:最も課題が大きい状態

- その他:それぞれに応じた改善アプローチが必要

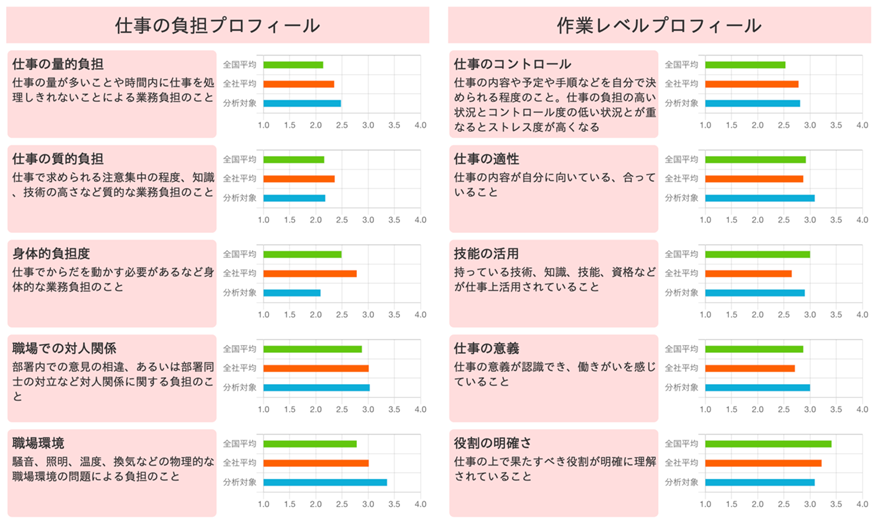

3. ストレスプロフィール

29項目にわたる詳細な分析結果が、全国平均・会社平均・分析対象の3つのレベルで表示されます:

- 仕事の負担プロフィール(7項目):量的負担、質的負担、身体的負担など

- 作業レベルプロフィール(8項目):仕事のコントロール、技能の活用、仕事の適性など

- 部署レベルプロフィール(7項目):上司・同僚のサポート、経済・地位報酬など

- 事業場レベルプロフィール(7項目):経営層との信頼関係、個人の尊重、キャリア形成など

集団分析の具体的な活用ステップ

ステップ1 結果を正しく理解する

まずは、分析レポートに示された数値やグラフが何を意味するのかを正しく理解する必要があります。このとき、職場環境改善に影響力を持つ経営者や管理職の方々が、専門家から直接説明を受けることを強くお勧めします。

全国平均や業界平均と比較して自社の強み・弱みはどこにあるのか、客観的に把握することが次のアクションへの第一歩となります。

【コラム】「高ストレス者0%」でも安心は禁物!レポートから隠れた課題を見つけ出す方法

「高ストレス者率が0%だった。うちは問題ないな」――もしレポートを見てそう感じたとしたら、それこそが集団分析の価値を見過ごしてしまう落とし穴かもしれません。

例えば、ある組織のレポートで「高ストレス者率0%」という素晴らしい結果が出たとします。経営者としては一安心ですが、ここで思考を止めず、さらに深くデータを掘り下げてみましょう。

詳細項目を全国平均と比較すると、「身体的負担度」のスコアが他に比べて低い、という隠れた事実が見つかりました。高ストレス者はいないものの、従業員は日々の業務で肉体的な負荷を感じている可能性が浮かび上がります。

さらに読み進めると、「ワーク・セルフ・バランス(ポジティブ)」、つまり「仕事が私生活に良い影響を与えているか」という項目のスコアも低いことが判明しました。

この2つのデータを組み合わせると、「従業員は日々の身体的な負担が大きく、仕事が終わると疲れてしまい、私生活を充実させる気力や体力が残らない、と感じているのではないか?」という仮説を立てることができます。

ここまで分析できて初めて、「デスクワーク環境を人間工学的に改善しよう」「業務フローを見直して身体的な負荷を減らせないか検討しよう」といった、具体的で的を射た改善アクションに繋がるのです。

このように、一見良好に見える結果の裏に隠れた課題の芽を発見し、先手を打って対策を講じられることこそ、集団分析の真の価値と言えるでしょう。

ステップ2 従業員を巻き込み、改善策を考える

結果を理解したら、次はいよいよ改善策の検討です。ここで鍵となるのが「従業員参加型」のアプローチです。

トップダウンで改善策を決めるのではなく、現場で働く従業員自身に課題と解決策を考えてもらうことで、より実効性の高い取り組みが生まれます。

なぜ「従業員参加型」が中小企業で有効なのか?

実は、経営層と従業員の距離が近い中小企業こそ、この「従業員参加型」の職場環境改善が成功しやすいと言えます。

中小企業の3つの強み

- 意思決定が速い

現場から出た良いアイデアをすぐに経営判断に取り入れ、スピーディーに実行に移せます。 - 一体感を醸成しやすい

従業員は「自分たちの手で職場を良くしている」という当事者意識を持つことができ、会社への貢献意欲も高まります。 - 現場のリアルな声が届きやすい

日々の業務で何に困り、どうすれば働きやすくなるのか、最もよく知っているのは現場の従業員です。彼らの意見こそが、改善の最大のヒントになります。

実際に、従業員参加型のワークショップを実施した企業では、以下のような効果が報告されています

- 職場におけるコミュニケーションが活性化し、上司や同僚とのサポート態勢も強化され、メンタルヘルス不調の予防に役立つ

- 従業員個人レベルにおいて、企業組織の共通目的を達成するために協働する意欲(貢献意欲)も高まる

- 現場の視点に基づいた、現実的で効果的な改善策が見つかった

改善策は難しく考える必要はありません

「職場環境改善」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、最初から大きな改革を目指す必要はありません。

例えば、以下のような取り組みから始めてみてはいかがでしょうか:

- ノー残業デー(定時退勤日)を設ける

- 年次有給休暇の取得計画を見える化する

- 部署内で定期的な1on1ミーティングの時間を確保する

- 朝礼での「Good & New」(良かったこと・新しい発見)の共有

- 月1回の改善ミーティングを業務時間内に設定

大切なのは、従業員の声を聞き、できそうなことから一つずつ試していくことです。ワークショップなどを開催して従業員から幅広く意見を集め、それを改善計画に反映させるプロセスそのものが、風通しの良い組織文化を育むことに繋がります。

ステップ3:PDCAサイクルを回す

改善策を実施したら、その効果を確認し、さらなる改善につなげていくことが重要です。次年度のストレスチェックで、実施した改善策の効果を検証し、新たな課題に取り組むというサイクルを継続することで、組織は着実に良い方向へ変化していきます。

まとめ:ストレスチェックを未来への「投資」に

ストレスチェックは、法律で定められた義務をこなすだけの「コスト」ではありません。集団分析を行い、従業員と共に職場環境の改善に取り組むことで、従業員の満足度向上、生産性の向上、離職率の低下といった、企業の持続的な成長に繋がる大きなリターンが期待できる「未来への投資」です。

特に、経営者と従業員が一丸となりやすい中小企業は、ストレスチェックをきっかけに組織を大きく変えるポテンシャルを秘めています。

とはいえ、日々の業務に追われる中で、集団分析の結果を読み解いたり、職場改善のワークショップを企画・運営したりするのは簡単ではないかもしれません。そのような場合は、産業保健の専門家など、外部の知見を持つ第三者を活用することも有効な選択肢の一つです。客観的な視点からのアドバイスは、自社だけでは気づけなかった課題の発見や、円滑な改善活動の推進に繋がるでしょう。

2028年の義務化に向けて、今から準備を始めることで、単なる法令遵守を超えた、真の健康経営を実現する絶好の機会となるはずです。

合わせて読みたい

中小企業が知っておくべきストレスチェック実施の3つのポイント

ストレスチェック実施において、中小企業が特に注意すべき「高ストレス者への対応」「集団分析の実施」「運用負担の軽減」の3つのポイントを詳しく解説しています。

中小企業のストレスチェック完全ガイド|費用・実施方法・義務化への対応を徹底解説

ストレスチェックの基本から、実施にかかる費用、具体的な実施手順、2028年の義務化に向けた準備まで、中小企業に必要な情報を網羅的に解説しています。

ストレスチェックの実施から集団分析、職場環境改善まで、産業医・保健師が伴走型でサポートする、中小企業向けのストレスチェック支援サービスのご紹介です。

執筆・監修

WellaboSWP編集チーム

「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。