【速報版】小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルの概要①

はじめに:すべての事業場でストレスチェックが義務化へ

令和7年5月14日、労働安全衛生法の改正が公布されました。この改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されることになりました。施行日は公布の日から3年以内に政令で定められる予定です。

厚生労働省は、50人未満の事業場がストレスチェック制度を円滑に実施できるよう、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(素案)」を公開しました。本記事では、この素案マニュアルの内容を基に、中小企業の経営者や人事担当者が押さえるべきポイントのうち、ストレスチェック制度、準備のステップ、実施体制整備、面接指導の依頼先について分かりやすく解説します(ストレスチェック実施、医師の面接指導、集団分析、留意点については次の記事で解説します)。

※本記事は素案段階のマニュアルに基づいています。今後、パブリックコメント等を経て内容が変更される可能性がありますので、最新情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。

50人未満の事業場での義務化の背景

近年、精神障害による労災支給決定件数は増加傾向にあり、小規模事業場においても多数発生しています。事業場規模にかかわらず、メンタルヘルス対策が喫緊の課題といえます。

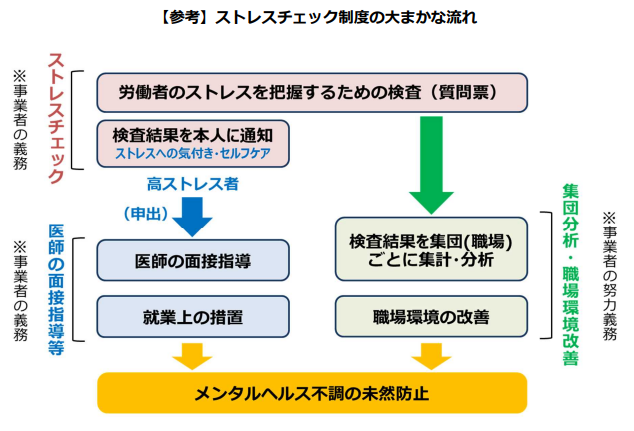

ストレスチェック制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。事業者が定期的にストレスチェックを実施することで、労働者自身のストレスへの気付きを促し、セルフケアを進めるとともに、高ストレス者への医師の面接指導や、職場環境の改善につなげることができます。

ひとたび労働者がメンタルヘルス不調になってしまうと、その病休期間は長く、復職後に再び病休になる割合も約半数と高い水準にあります。特に人材が限られる小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となり、経営上のリスクにもつながります。

一方で、ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り組むことは、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった、持続的な経営につながります。メンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、しっかりと取り組んでいくことが重要です。

ストレスチェック制度とは何か

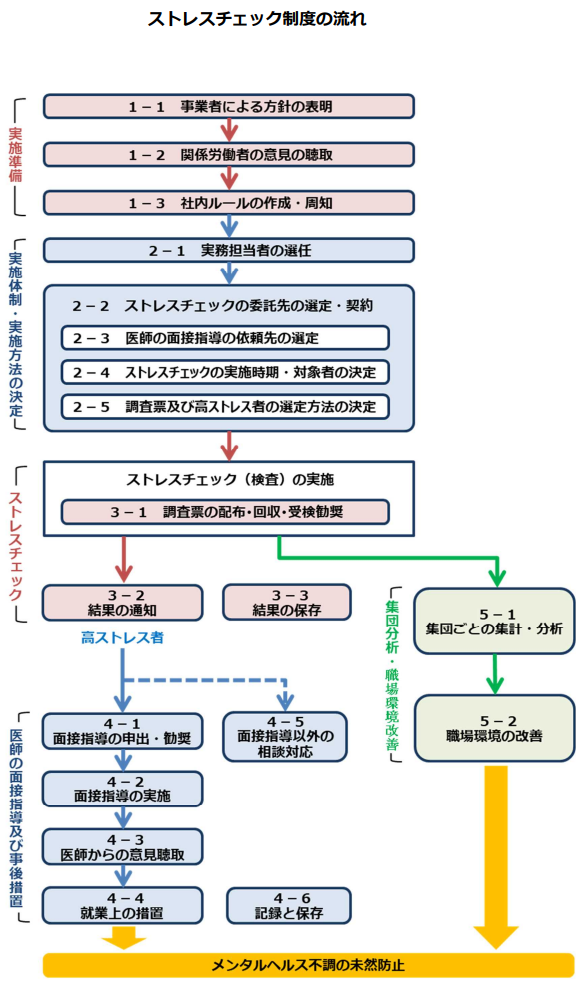

ストレスチェック制度は、集団分析・職場環境改善まで含めた一体的な制度です。単に個人のストレス状況を把握するだけでなく、組織全体の課題を明らかにし、改善につなげることが求められています。

制度の流れは大きく分けて、準備段階、実施段階、事後対応段階の3つに分かれます。事業者による方針の表明から始まり、関係労働者の意見聴取、社内ルールの作成を経て、ストレスチェックの実施、医師の面接指導、そして集団分析・職場環境改善へと進んでいきます。

この一連の流れの中で、最終的な目標は「メンタルヘルス不調の未然防止」です。個人への対応と組織的な改善の両輪で取り組むことが、制度を効果的に機能させる鍵となります。

実施義務の範囲:誰が対象で何をすべきか

ストレスチェックの対象となる「常時使用する労働者」とは、一般定期健康診断の対象者と同様の基準で判断します。具体的には、期間の定めのない労働契約により使用される者、または契約期間が1年以上である者(予定含む)で、週の労働時間数が通常の労働者の4分の3以上である者が対象となります。契約の名称や国籍は関係ありません。

なお、週の労働時間数が通常の労働者の4分の3未満であっても、おおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。

派遣労働者に対するストレスチェックは、一般定期健康診断と同様に、派遣元に実施義務があります。

一般定期健康診断と異なる重要なポイントは、ストレスチェックでは労働者に受検義務が課されていないことです。ただし、本制度を効果的なものとするためにも、できるだけ対象者全員が受検することが望まれます。

義務の内容としては、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。また、対象者から申出があった場合は、医師の面接指導を実施する義務があります。一方、集団分析・職場環境改善については、事業場規模に関わらず努力義務とされていますが、制度の実効性を高めるためには積極的に取り組むことが推奨されています。

なお、労働者数50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署へ報告する必要はありません。

実施に向けた準備:3つのステップ

ストレスチェック制度を適切に実施するためには、事前の準備が非常に重要です。準備段階は大きく3つのステップに分かれます。

ステップ1:事業者による方針の表明

制度の導入にあたっては、労働者に安心して積極的に活用してもらえるように、事業者としての方針を表明することが重要です。経営トップが「メンタルヘルス対策の取組を進めるため、法律に基づくストレスチェック制度を導入する」というメッセージを発信することで、労働者の理解と協力を得やすくなります。

方針表明では、ストレスチェック制度がメンタルヘルス不調者の発見を目的とするものではなく、本人のストレスへの気付き・セルフケアを進めるとともに、職場環境の改善につなげる取組であることを明確にします。また、労働者のプライバシーを守り、適切に運用することを約束することも重要です。

ステップ2:関係労働者の意見の聴取

ストレスチェック制度の導入に当たっては、労働者が安心してストレスチェックを受検できるように、実施体制や実施方法等について、関係労働者の意見を聴くことが必要です。

労働者数50人未満の事業場においては、労働安全衛生規則第23条の2に基づき、安全又は衛生に関して関係労働者の意見を聴く機会を設けることとされています。このような機会を活用することが考えられます。必ずしも会議体の構成をとる必要はありませんが、それぞれの事業場の実情に応じて、実効性が確保できる方法により、できるだけ様々な現場や立場の労働者から意見を聴くことが重要です。

意見聴取は、衛生推進者又は安全衛生推進者を中心として実施することが望まれます。

ステップ3:社内ルールの作成・周知

事業者は、関係労働者の意見聴取の結果を踏まえ、ストレスチェック制度の社内ルールを作成し、周知します。社内ルールとして定めることが望まれる事項は、実施体制、実施方法、記録の保存、情報管理、情報の開示・訂正等及び苦情処理、不利益な取扱いの防止などです。

マニュアルには「社内ルールの例」や「ストレスチェック制度実施規程(モデル例)」が巻末資料として掲載されています。これらを参考にしながら、それぞれの事業場の実情に応じてアレンジすることができます。

社内ルールの周知は、事業場内イントラネットへの掲載や規程の配付等により行います。労働者が制度の内容を十分に理解し、安心して受検できる環境を整えることが重要です。

実施体制の整備:外部委託が強く推奨される理由

ストレスチェック制度を実施するには、適切な実施体制を整備する必要があります。マニュアルでは、労働者数50人未満の事業場においては、原則として労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されています。

なぜ外部委託が推奨されるのか

小規模の事業場において、自社内で実施事務従事者を選任し、個人のストレスチェック結果等の健康情報を取り扱おうとする場合、守秘義務が課されることを含め役割の周知、運用の徹底がなされない限り、事業者に個人情報が容易に把握されてしまうのではないかという不安が生じやすく、ストレスチェック制度への労働者の協力が得られず、適切な実施が難しくなります。

また、小規模事業場では社内の人間関係が近いことから、個人特定のリスクが高く、社内で管理していること自体への労働者の不安が生じやすいことにも留意が必要です。

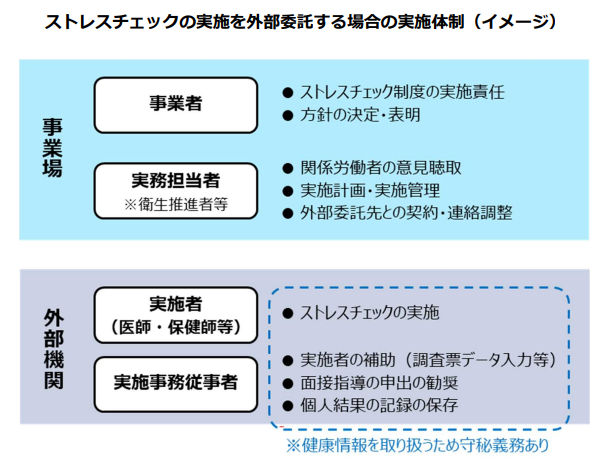

外部委託する場合の実施体制

ストレスチェックの実施を外部委託する場合、委託先の外部機関において実施者(医師・保健師等)と実施事務従事者が選任されます。事業場においては、外部委託先との連絡調整等の事務を担当する実務担当者を指名します。実務担当者には、衛生推進者又は安全衛生推進者を選任することが望まれます。

実務担当者は、個人のストレスチェック結果等の健康情報を取り扱うことがない立場ですが、当然ながら、自身はこうした情報を取り扱わないことを徹底するなど、事業場内の実務の担当者として個人情報保護への配慮が求められます。

委託先の選定:「サービス内容事前説明書」の活用

ストレスチェックの実施の委託先を適切に選定できるよう、事前に外部機関から説明を求めることが重要です。マニュアルの巻末資料には「サービス内容事前説明書(モデル例)」が掲載されており、この様式を外部機関に作成・提出してもらうことで、サービス内容を比較検討することができます。

確認すべきポイントとしては、実施体制(実施者、実施事務従事者の資格や人数)、実施方法(調査票、調査方法、高ストレス者の選定方法の妥当性)、料金体系(基本料金とオプション料金の明確な区別)、面接指導の提供有無、情報管理体制(個人情報保護の認証取得状況、結果の保存方法・セキュリティ)などがあります。

特に料金体系については、実施者及び実施事務に従事する内部スタッフの人件費、実施事務経費、システム提供費、データ保管費といった実施に不可分の費用は、原則として基本料金に含まれていることが標準であると考えられます。これらの費用がオプション(別料金)とされている場合には、その料金設定について外部機関から十分な説明を受ける必要があります。

医師の面接指導の依頼先:地域産業保健センターの活用

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。面接指導の依頼先についても、委託先の選定時に決めておく必要があります。

地域産業保健センター(地産保)とは

労働者数50人未満の事業場における医師の面接指導の実施は、最寄りの「地域産業保健センター(地産保)」に依頼して、無料で受けることができます。

地産保とは、厚生労働省所管の独立行政法人労働者健康安全機構が運営する支援機関で、全国350か所(概ね労働基準監督署単位)に設置されています。地産保には登録産業医が配置されており、医師の面接指導のほか、定期健康診断結果の医師の意見聴取など、労働安全衛生法に関する医師サービスを無料で受けることができます。

ただし、地産保では、ストレスチェック自体は実施していません。また、事業者がストレスチェックの実施者を地産保の登録産業医に依頼することもできません。

地産保は、企業規模として50人未満の小規模事業場を優先して支援を提供しています。いわゆる大企業の営業所等である小規模事業場で、本社等で選任されている産業医等の協力を得られるような場合は、利用できないことがあります。

医師の面接指導を地産保に依頼する場合には、必要事項を記入した上で、事業場の所在地を担当している地産保に対して申し込む必要があります。最寄りの地産保の連絡先等は、労働者健康安全機構のホームページで確認できます。

外部機関のオプションサービスの利用

医師の面接指導の依頼先としては、地産保のほか、ストレスチェックの委託先の外部機関が面接指導もメニューの一つとして提供していることがあり、当該サービスを利用することも考えられます。この場合、費用は当該外部機関との契約で決まります。

どちらを選択するかについては、地産保の利便性や外部機関のサービス内容、費用等を総合的に勘案して判断することになります。

*弊社のオンライン健康管理室ウェラボでは実施から医師の面談、集団分析まですべてをお任せいただけるサービスとなっています。

まとめ:ストレスチェック制度の準備段階で押さえるべき4つのポイント

ここまで、50人未満の事業場におけるストレスチェック制度の義務化の背景と、実施に向けた準備段階について解説してきました。実際の実施に入る前に、準備段階で押さえるべき重要なポイントを4つにまとめます。

第一に、義務化までに十分な準備期間を確保することが重要です。公布から3年以内に施行される予定ですので、計画的に準備を進めることで、スムーズな制度導入が可能となります。メンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、トップの方針表明から始めることが成功の鍵となります。

第二に、小規模事業場では外部委託が強く推奨されているということです。労働者のプライバシー保護と制度への信頼を確保するため、ストレスチェックの実施は原則として外部機関に委託しましょう。「サービス内容事前説明書」を活用して、複数の委託先を比較検討することが重要です。

第三に、医師による面接指導について検討するということです。地域産業保健センター医師の面接指導を無料で受けられるこの制度を活用することで、コストを抑えながら適切な対応が可能となります。全国350か所に設置されていますので、最寄りの地産保の連絡先を確認しておきましょう。また、外部委託に全てをお願いするという手段もあり費用を含めたメリットデメリットを勘案して選択しましょう

第四に、関係労働者の意見聴取と社内ルールの整備が不可欠であるということです。労働者が安心して受検できる環境を整えるため、実施体制や方法について現場の声を聴き、透明性の高い社内ルールを作成・周知することが求められます。

次回の記事では、実際のストレスチェックの実施方法から、医師の面接指導、集団分析・職場環境改善、そして制度運用における法的な注意点まで、実践段階で必要となる具体的な手順とポイントを詳しく解説します。

執筆・監修

WellaboSWP編集チーム

「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。