【2026年度版・速報】令和7年度健康経営度調査(健康経営優良法人・大規模法人部門)の改訂点

2025年7月18日に第3回健康経営推進検討会が開催され、今年度の健康経営度調査票の素案が公表されました。今回は速報として、昨年度と比較して何がどのように変わったのかみていきたいと思います。

なお、調査票の申請期限は 2025年10月10日(金)17時 となっており、締切延長は行われません。認定は2026年3月頃を予定しています。今回の改訂は、2025年3月に公表された健康経営ガイドブック改訂版の内容を反映したものとなっています。

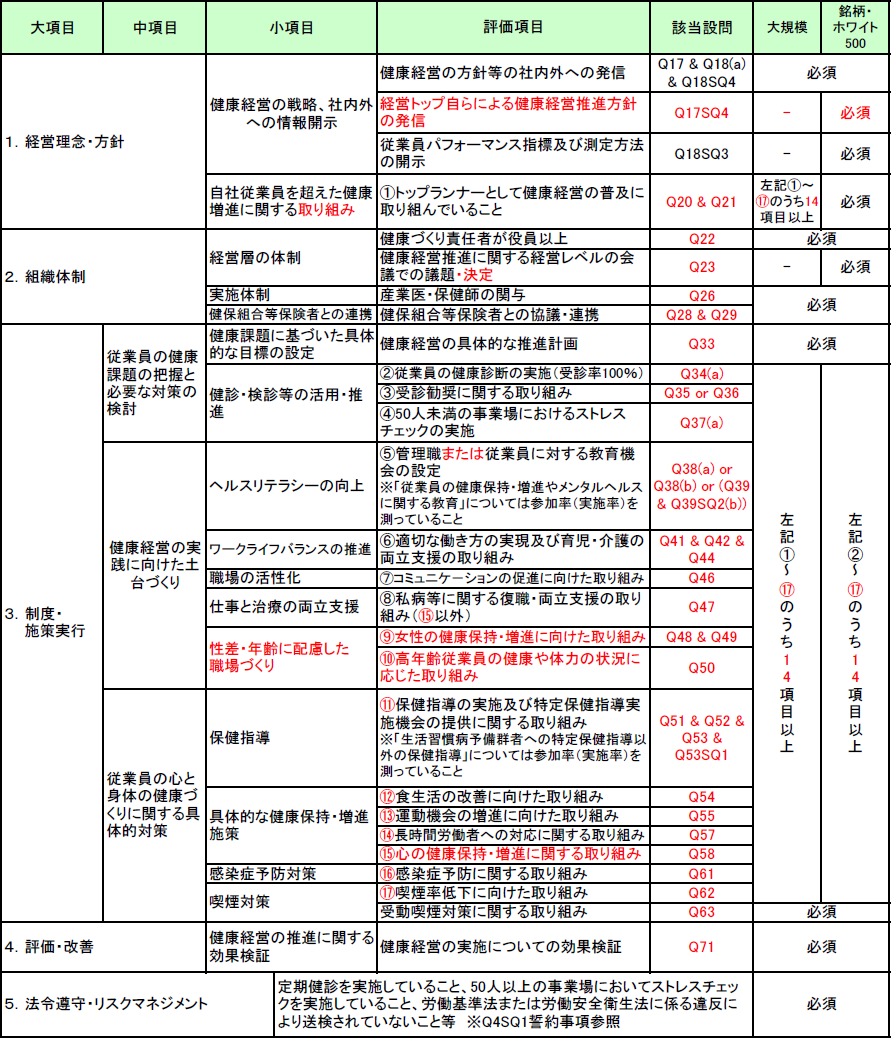

認定要件について

今回の認定要件では以下の変更がありました。

①健康経営の戦略・社内外への情報開示における経営トップ自らによる健康経営推進方針の発信(対象:銘柄・ホワイト500)

②性差・年齢に配慮した職場づくりが項目として新設され、女性の健康保持・増進に向けた取り組みが具体的な健康保持・増進施策から移動、高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組みが追加(対象:大規模、銘柄・ホワイト500)

また、②の影響により大規模、銘柄・ホワイト500の施策実施要件の項目数が13項目以上から14項目以上に変更となっています

経済産業省:第3回 健康経営推進検討会(参照2025/7/23)

参考資料1-3 株式会社日本経済新聞社提出資料(令和7年度健康経営度調査票(素案))

個別設問について

Q17SQ1

2025年3月に公表された健康経営ガイドブック改訂版(https://kenko-keiei.jp/5171/)をうけて、昨年までの健康経営で解決したい経営上の課題、期待効果、KPIの設定を問う設問から健康経営推進方針と目標・KGIの定義を問う設問に改定されました。ガイドブック16P以降に、経営方針をトップに置いて健康経営の推進方針、目標、KGIの設定方法について言及されています。

**KGI(Key Goal Indicator)**は「目標の達成状況を確認する指標、達成目標年限」と定義され、KPIは「施策の進捗や効果を可視化する指標」として明確に区別されています。

Q17SQ2

こちらもガイドブック改訂版の影響だと思いますが、昨年までは健康経営で解決したい経営上の課題と表現されていたものが、健康経営で実現したい経営上の課題と表現されるようになりました。また他社事例の収集という表現もなくなっています。

Q17SQ3

ガイドブックでも戦略マップの作成方法について具体的に言及がされており、昨年度では戦略マップではなくてもよさそうなやり方に幅を持たせる設問でしたが、設問が明確に戦略マップを用いているか、その戦略マップを開示しているかという設問になりました。

Q17SQ4

これまでの健康経営の推進の方針についての従業員の理解を促進するための取り組みを問う設問に「経営トップ自らによる促進」が加わりました。この設問は銘柄・ホワイト500認定を目指す場合には必須ですが、このような企業のほとんどはすでに対応されてきたような内容ですので、大きく困ることはないのではないかと思います。

Q18SQ1

健康経営の目的の開示について、Q17で問われたような経営トップからの発信についての設問が増えました。

Q18SQ2

傷病による休職の状況が削除されています

Q18SQ3

パフォーマンス指標について、測定方法の開示が具体的な測定基準を開示に変更となりました。一般的によく使われている指標の場合は測定基準は明確なので、オリジナルの測定方法等を用いている場合を想定して問われているのでしょうか。

Q20・Q21

トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいることを評価する設問です。昨年までは取引先への推奨と把握、サプライチェーンにおける取引先の健康経営の支援という項目でしたが、今年度はグローバル含めグループとしての健康経営の推進方針、サプライチェーンにおける取引先・他社の健康経営支援という項目に変わり、さらに個別設問の内容も大幅に具体化されました。明らかにトップランナー企業へのガイドとして方針を示しているように思われます。

Q23

今回の改訂が明確に経営の強い関わりを求めていることを示す代表的な設問ではないかなと思います。これまでは経営会議等で何について議論してますか、何回やってますかというような設問でしたが、今回の改訂でどのレベルでやっているか、具体的に何を決め、何を報告させているかといった内容に変わっています。健康経営担当者としては報告事項を整理し、決定事項の案を投げかける形にできると良いかなと思います。

Q28

健康保険組合へのデータ提供については40歳未満についてのみ問われることになったみたいです。40歳以上はデータ提供があたりまえと表現されているのに近いですね。

Q29

データヘルス計画の共同策定は選択肢として残っていますが、「保険者から全従業員に直接かつ個別に連絡できる仕組み」の設問内容が変更されています。

Q37

設問自体は変わっていないのですが、50人未満の事業所も義務化されることが決まったことがアナウンスされています。調査票は単純に調査票ではないということを意味している一例なのかなと思います。

大企業でも50人未満の事業所へのストレスチェック実施が十分にできていないこともあるので、そのような企業では今後の対策が必要です(弊社のストレスチェック支援についてもご覧ください)

Q38SQ1

性差や年齢に配慮した職場環境づくり、自身の心の健康の保持・増進の設問が追加されました。性差や年齢に配慮した職場環境づくりは今年度調査票の一つの改訂テーマですね。また弊社の実施するラインケアセミナーでは、以前から管理職自身のセルフケアについても言及しています。なお、今回の調査票よりメンタルヘルスが心の健康という言葉に置き換えられています。これはネガティブな印象を避けるための変更とされています。

Q39SQ1

更年期症状・障害(男女問わず) 、将来的な健康・体力低下の予防が追加されました。重要なテーマであると思います。

Q40、Q40SQ2

従業員が自身のPHR(Personal Health Record)を専門職・医療職に共有し相談できる体制を整えているという設問が追加されました。専門職目線で言うとライフログまで対応するには、情報の取り扱いも含めて整理が必要だと感じています。また集計データの活用についてもより具体的にPDCAを回すための問いとなっています。評価対象設問となったことにも注意が必要です。

Q42

仕事と育児の両立支援について、2025年10月以降に施行される法令(育児・介護休業法の改正により介護離職防止のための措置が義務付けられる)の範囲を超える取り組みについてお答えくださいとなっているので注意が必要です。個別設問自体も育児休業への金銭支給について時短分の給与補填や育児時間の勤務時間認定、育児費用への金銭補助について家事支援サービス、ベビーシッター等と具体化されています。また、休業取得者の業務代替者への手当てを支給という設問が増えました。また、育児支援制度の利用者に対しての聴取項目からニーズが削除され、満足度のみとなっています。

Q44、SQ1、SQ2

仕事と介護の両立支援について、2025年10月以降に施行される法令の範囲を超える取り組みについてお答えくださいとなっているので注意が必要です。個別の設問では、介護保険制度などの基礎情報についての情報提供を「介護に直面する前の早い段階(30代以前等)から」実施しているか、管理職研修、従業員研修では「理解度を確認しているか」、相談窓口では「活用事例等を明示しているか」と、より具体的で実践的な内容に変更が加えられています。また、育児支援同様、休業取得者の業務代替者への手当てを支給という設問が追加されました。 実態把握を問う設問でも若干の設問内容に変化があるため、アンケートを実施している企業では注意が必要です。

Q45

介護休業、介護休暇の実績を問う設問が追加されています。

Q47

両立支援については厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を踏まえ、選択肢が大幅に修正されています。個別設問の表現も大幅に変更されているので、内容と適合状況を確認しておく必要があります。

Q48SQ1

女性の健康課題に関する教育機会の対象の設問はこれまで通りでしたが、具体的な教育内容を問う設問が追加されました。一般的ではありますが比較的幅の広い項目となっています。

Q49

女性の健康課題に関連した施策についての設問ですが、PMS(月経前症候群)軽減のための低用量ピルの費用補助が追加されています。また社外相談窓口については従業員が削除されました。(社外窓口なのに従業員が含まれているのはこれまでも疑問でした)。

Q50 *優良法人認定項目に含まれました

高年齢従業員の健康課題に関連した施策についての設問です。昨年の調査票Q61の内容がブラッシュアップされ、さらに優良法人認定項目に追加されています。調査票にも言及されているようにエイジフレンドリーガイドラインを参考にしながら、自社に必要な取り組みを実施していくのが良いでしょう。なお、認定要件の評価項目名は「性差・年齢に配慮した職場づくり」として新設されています。

Q55

運動施策について、認定要件を満たす施策に自宅で運動するための機器の提供・購入補助を行っているが追加されました

Q58,SQ1

心の健康づくり施策についての設問です。メンタルヘルスという言葉が使われなくなりました。施策では相談窓口が社内相談窓口から社内外相談窓口に変更されているので回答しやすくなったのではないかと思います。 また、SQ1では心の健康に関してのデジタルツールの利用に関する設問が増えました。まだ導入されている企業は少ないかなと思いますが今年の回答結果は気になるところです。(評価には使われませんので焦って導入する必要はありません。)

Q59SQ1

派遣社員の健康の保持増進施策として、派遣元企業との連携の具体的な内容を問う設問が追加されました(評価には使われないとのこと)。派遣社員の健康管理はむずかしさを感じるところがありますので、産業保健職としては回答内容が気になるところです。

Q70SSQ1

過去データを含むプレゼンティーイズムの実績値等設問が追加されました。この値が改善されている企業には注目していきたいですね。

Q71SQ2

以下の設問が削除されました。正しくPDCAを回すことを評価しているためと考えられます。 「施策全体の効果を踏まえて、目標設定から施策まで計画全ての見直しを定期的に実施している(今年度計画を見直していなくてもよいが、定期的な実施をルール化していることが必要)」。

Q72,SQ1

新設の設問です。健康経営ガイドブックにおいて企業の健康風土醸成に関する内容を記載したことを踏まえ、組織全体に影響する効果検証を目的としているようです。自社の健康風土を定義し、どのようなアウトカム指標で測定していくのかまでの設計が求められます。また、ここでPerceived Organization Support(POS)の概念が追加されています。POSについては健康経営を科学するを読み込む必要がありますね。結果の使い方が難しいので正しく運用を設計してから利用することをお勧めします。

Q73SQ1 SSQ1 SQ2

健康経営全体の目標・KGIに対する評価・改善について、これまでは検証指標、手法・方法、検証結果についての設問のみでしたが、今年度よりマネジメントレビューのレベル、レビューへの参加者、検証後の改善についての設問が追加されています。

まとめ

今年度の変更は、健康経営に対する経営層の参画についての具体的な設問の追加が印象的です。また、改訂版健康経営ガイドブック、各種法改正、エイジフレンドリーガイドラインに伴う変更も目立ちました。

今回の改訂により、健康経営がより経営戦略と一体化した取り組みとして位置づけられ、実効性のある施策の実施と適切な効果検証が求められることが明確になりました。各企業においては、これらの変更点を踏まえて、自社の健康経営の取り組みを見直し、必要な対応を進めていくことが重要です。

執筆・監修

WellaboSWP編集チーム

「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。