【2025年・産業医監修】ストーリーでわかる中小企業向けストレスチェック実施完全ガイド〜義務化に備えて今すべきこと〜

最終更新日:2025年7月4日

2025年ストレスチェック実施の最新動向

2025年に入り、中小企業へのストレスチェック義務化に向けた具体的な準備が本格化しています。従業員50人以上の事業場では既に年1回の実施が義務付けられており、一方で、50人未満の事業場での任意実施は義務化前の準備期間として、今から実施経験を積むことの重要性が高まっています。

近年、職場のメンタルヘルス対策の重要性が高まる中、注目すべき法改正の動きがあります。2024年5月現在、中小企業へのストレスチェック義務化を含む労働安全衛生法改正案が国会で可決され、2025年5月に公布されました。これまでストレスチェックは従業員50人以上の事業場にのみ義務付けられていましたが、この法改正により、今後は中小企業にも実施が義務化される見通しです。施行は公布から3年以内とされており、2028年頃に実施義務が発生する見込みです。

中小企業の人事担当者や経営者にとって、「どのような準備をすればいいのか」「どのように実施すればよいのか」「コストはどれくらいかかるのか」といった疑問が生じているでしょう。本記事では、中小企業がストレスチェックを効率的かつ効果的に実施するための具体的な方法と、義務化に向けた準備のポイントを解説します。

中小企業におけるストレスチェック制度の基本

ストレスチェックとは

ストレスチェック制度は、労働者のストレス状態を定期的に把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした制度です。2015年12月から施行されており、現在は従業員50人以上の事業場に実施が義務付けられており、従業員数50人未満の事業場は努力義務となっていました。

制度の主な内容は以下の通りです:

- 年に1回、全従業員を対象としたストレスチェックの実施

- 高ストレス者に対する医師による面接指導の提供

- 集団分析結果に基づく職場環境改善の取り組み(努力義務)

また法律的な義務ではありませんが、健康経営優良法人中小企業部門の認定要件では50人未満の事業場でのストレスチェックの実施が一つの評価項目となっています。健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定数は19,796社となり、前年比3,063社増加し、ストレスチェック実施の有無も重要な評価ポイントとなっています。

法改正の概要:何がどう変わるのか

現行の労働安全衛生法では、従業員50人以上の事業場にのみストレスチェックの実施が義務付けられています。しかし、今回の法改正では、従業員数に関わらず、すべての事業場にストレスチェックの実施が義務化される方向で進んでいます。

法案の主なポイントは以下の通りです:

- 対象拡大: 従業員数に関わらず全事業場に義務化

- 実施頻度: 現行と同様、年1回以上の実施が必要

- 施行時期: 公布から3年以内(2028年頃を予定)

- 法的措置: 未実施の場合でも罰則はないものの、安全配慮義務違反に問われる可能性あり

中小企業においても、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、健康経営を推進するための重要な機会となります。早めの対応準備がスムーズな導入のカギとなるでしょう。

義務化による中小企業への影響

今回の法改正により、従業員50人未満の中小企業にもストレスチェックの実施が義務化されると、以下のような変化が予想されます:

- 新たなコストの発生:外部委託の場合、1人あたり数百円〜数千円のコストが発生

- 実施体制の整備:実施者(医師・保健師等)の確保や社内規程の整備が必要

- 従業員への周知・教育:制度の目的や個人情報保護に関する説明が必要

一方で、メリットとしては以下が挙げられます:

- メンタル不調の予防:早期発見・早期対応による休職者の減少

- 職場環境の改善:集団分析による組織的な課題の発見と改善

- 従業員の健康意識向上:自身のストレス状態の理解と対処法の習得

中小企業が今から準備を始めることで、義務化を単なる「法令対応」ではなく、「従業員の健康増進と生産性向上」のチャンスととらえることができるでしょう。弊社が運営するオンライン健康管理室ウェラボを導入いただいている中小企業様でもストレスチェックを実施しており、「もっとはやくやっておけばよかった」という声をいただいています。ストレスチェックは運用次第で効果の出る施策となりますので、今から準備しておくことが重要です。

中小企業のためのストレスチェック実施手順

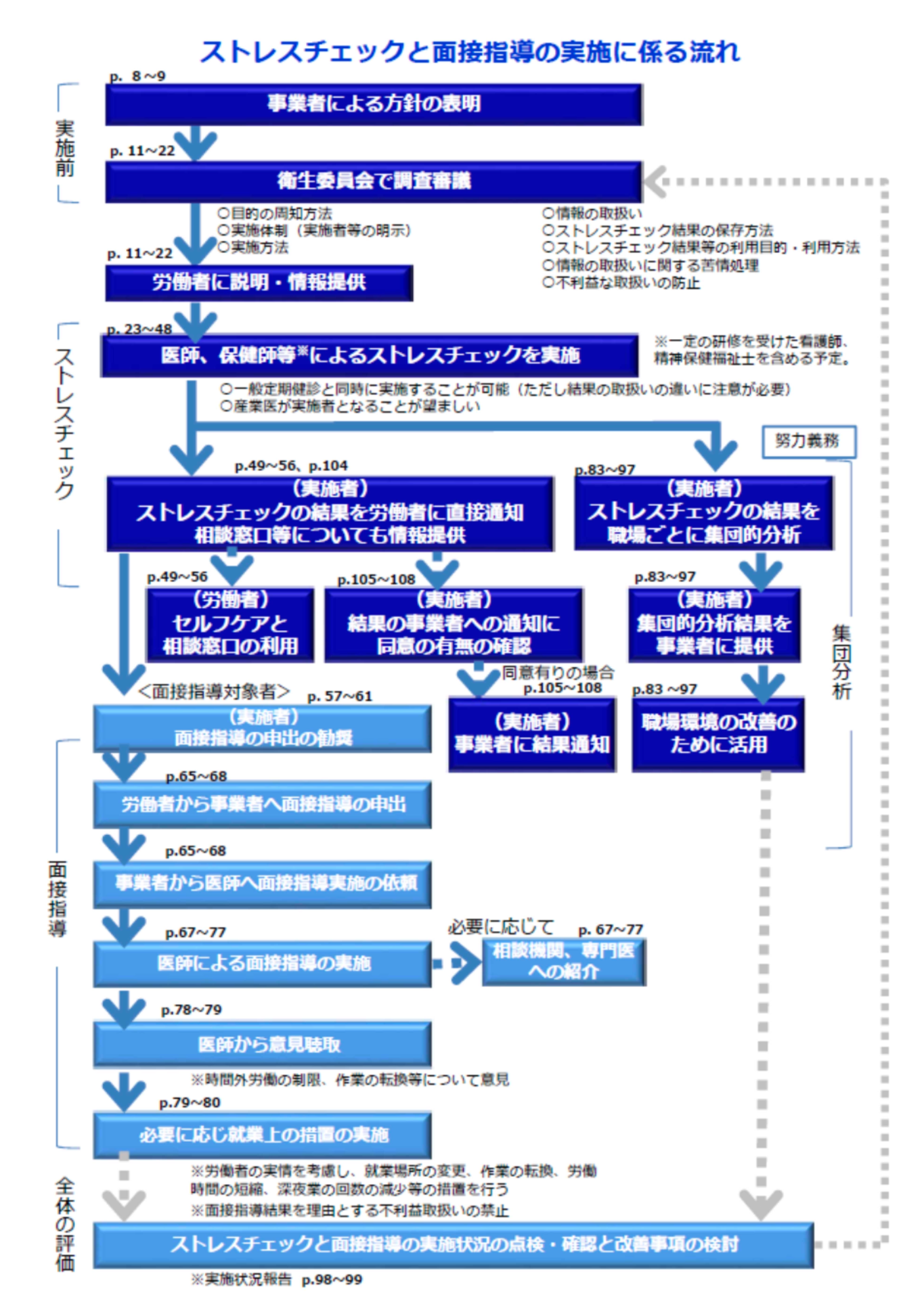

ストレスチェックの実施は大きく「実施前の準備」「ストレスチェックの実施」「面接指導」「集団分析」の4つのフェーズに分けられます。それぞれのフェーズでの流れを、産業医がいない中小企業の視点でご説明します。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室)

実施前の準備:土台作りが成功のポイント

山田さんは従業員30名の製造業を営む社長です。法改正のニュースを見て、「うちもストレスチェックをしないといけないのか」と頭を悩ませていました。まずは衛生管理者である総務部長の佐藤さんと相談し、準備を始めることにしました。

実施前の準備として、山田社長と佐藤部長は以下のステップを踏みました:

- 実施方針の決定:

山田社長は社内で実施するか外部委託するかを検討しました。社内にはメンタルヘルスの専門知識を持つ産業医や保健師等がいないため、外部ストレスチェック実施機関に委託することを決断。コストと実施のしやすさを考慮した結果です。 - 衛生委員会での調査審議:

衛生委員会がない場合でも、従業員の意見を聴取する機会を設ける必要があります。山田社長は朝礼の時間を利用して実施計画を説明し、意見を募りました。「個人結果は会社に知られないのか?」「高ストレスと判定されたらどうなるのか?」といった質問に丁寧に回答することで、従業員の不安を取り除きました。 - 実施計画の策定:

外部機関と相談しながら、実施時期、使用する調査票、実施方法(Web方式)、質問数、高ストレス者の選定基準などを決定し、実施計画書としてまとめました。 - 従業員への説明:

計画が定まったら、全従業員に対して「ストレスチェックの目的」「個人結果の秘密保持」「高ストレス者への面接指導の案内方法」などを説明しました。説明会を開催することで、従業員の理解と協力を得ることができました。

【プラスワン】プライバシー保護の観点でも内製化より外部委託を

当初、コスト削減のために社内実施も検討していた山田社長ですが、プライバシー保護の観点から外部委託に切り替えました。その判断は以下の理由からでした。

- 匿名性の確保が容易:

小規模事業場では「誰が高ストレスか」が社内担当者に知られてしまう可能性があります。外部委託することで、回答者の匿名性が確実に保たれ、従業員も安心して正直に回答できます。 - 専門的なセキュリティ対策:

健康情報は機微な個人情報です。外部委託先の多くは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得しており、データ漏洩リスクを最小化できます。 - 従業員の信頼感向上:

「結果は外部の専門家だけが見る」という説明により、従業員からの信頼感が高まりました。実際、回答率が社内実施を予定していた他社と比べて20%以上高かったというデータもあります。 - 実施者の中立性確保:

外部の専門家が評価することで、企業側の意向に左右されない中立的な結果が得られます。これは従業員にとっても会社にとっても、より正確な状況把握につながります。

「コストよりも従業員の信頼と本音の回答を得ることが重要」という山田社長の判断は、結果的に高い回答率と職場環境改善への従業員の積極的な参加をもたらしました。

医師による面接指導:産業医がいない場合の対応

ストレスチェックの結果、3名の従業員が高ストレスと評価され、そのうち2名が面接指導を希望しました。産業医がいない山田社長の会社では、以下のように対応しました。

- 面接指導医師の確保:

地域産業保健センターに相談し、無料で面接指導を受けられることを知りました。 - 面接指導の申出と日程調整:

面接指導を希望する従業員からの申出書を受け取り、地域産業保健センターとの日程調整を行いました。従業員のプライバシーに配慮し、申出内容は人事情報から分離して管理しています。 - 面接指導の実施:

面接指導は会社から離れた地域産業保健センターの相談室で実施。従業員は就業時間内に面接を受けることができ、交通費も会社が負担しました。 - 医師からの意見聴取:

面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見書を受け取りました。「残業時間の制限」「作業環境の改善」といった具体的な措置が提案されました。 - 就業上の措置の実施:

医師の意見を踏まえ、該当従業員の業務内容や勤務時間の見直しを行いました。この際、従業員本人の意向も尊重し、無理なく働き続けられる環境づくりを心がけました。

【プラスワン】継続的なフォローアップができるサービスとの契約がベスト解

山田社長は翌年、地域産業保健センターの利用から一歩進んで、オンライン健康管理室サービスと契約しました。初年度の経験から、以下のメリットを感じたからです:

- 産業医と保健師のダブルサポート:

面接指導を行う産業医だけでなく、日常的に従業員の健康相談に応じる保健師も配置されたサービスを選択。高ストレス者への継続的なフォローはもちろん、ストレスが高まる前の予防的ケアも可能になりました。 - オンラインでの手軽な相談環境:

対面での面接に抵抗がある従業員も、オンラインであれば気軽に相談できるというメリットがありました。特に若手従業員を中心に、ビデオ通話での相談が好評でした。 - 統合的な健康管理の実現:

ストレスチェック結果と健康診断データを一元管理できるシステムにより、心身両面からの総合的な健康管理が可能に。例えば、睡眠障害と精神的ストレスの関連性など、複合的な視点でのアドバイスが受けられるようになりました。 - 産業保健スタッフの知見の社内蓄積:

定期的なオンラインセミナーや健康ニュースレターなど、サービスに含まれる情報提供により、人事担当者も産業保健の知識を徐々に身につけられました。

「法令遵守だけでなく、従業員の健康を経営資源と捉え、長期的に投資する」という山田社長の姿勢は、従業員からの信頼獲得にもつながりました。オンライン健康管理室サービスの月額費用は決して安くはありませんが、都度都度スポット面談を依頼するのと費用はたいして変わらず、離職防止や生産性向上、さらには従業員満足度向上という目に見えない効果も含めれば、投資対効果は十分にあると判断しています。

→ 詳細情報:オンライン健康管理室ウェラボの詳細はこちら

集団分析と職場環境改善:データを活かした健康経営の実践

ストレスチェックの実施後、山田社長は委託先の医療機関から部署ごとの集団分析結果を受け取りました。このデータを活用して以下のように職場環境改善を進めました:

- 集団分析結果の活用:

営業部門で「仕事の量的負担」と「仕事のコントロール度」に課題があることが判明。具体的な数値とグラフで示された分析結果は、対策を考える上で非常に役立ちました。 - 職場環境改善計画の立案:

分析結果を基に、営業部門の業務プロセスの見直しを実施。特に業務の偏りを解消するため、タスク管理ツールを導入し、チーム全体で進捗を共有する仕組みを構築しました。 - 改善策の実施と効果測定:

改善策を実施した半年後、簡易アンケートを実施して効果を測定。ストレス要因が軽減されているかを確認し、次年度のストレスチェックに備えました。

【プラスワン】集団分析を活かすための結果説明会の実施がカギ

山田社長の会社では、集団分析結果を最大限に活用するため、産業医を招いた「結果説明会」を開催しました。この取り組みが職場環境改善の成功に大きく貢献しました:

- 専門家による解説の価値:

数値やグラフだけでは解釈が難しい集団分析結果を、産業医が噛み砕いて説明してくれたことで、経営層や管理職の理解が深まりました。「全国平均と比較して何が特徴的か」「どの指標に優先的に取り組むべきか」といった専門的な視点が、効果的な対策立案につながりました。 - 従業員の参画意識の向上:

管理職だけでなく一般従業員も参加できる結果報告会を部署ごとに開催。「自分たちの回答が会社の改善につながる」という実感が得られ、次回のストレスチェックへの前向きな姿勢につながりました。 - 具体的な改善アクションの共創:

説明会の後半では、産業医のファシリテーションのもと、参加者全員でグループワークを実施。「明日から取り組める小さな改善策」を複数抽出し、実行計画を立てました。トップダウンでなく、現場発の改善策が多く生まれたことで、実効性と継続性が高まりました。 - 改善の見える化によるモチベーション向上:

立案した改善策は社内掲示板に公開し、進捗状況を随時更新。「言いっぱなし」ではなく確実に実行されることで、従業員の健康経営への信頼感が向上しました。

「データを取得して終わりではなく、それをどう活用するかが本当の健康経営の始まり」という山田社長の信念は、実際の職場環境改善につながりました。結果説明会の実施コストは高くないものの、その効果は大きく、翌年のストレスチェックでは会社全体のストレス度が5%低減するという成果につながりました。

中小企業向け実施コストの最適化

ストレスチェックの実施にはコストがかかりますが、中小企業でも無理なく実施できる方法があります。山田社長の会社では以下のようにコストを最適化しました:

- 外部委託サービスの選定:

複数の専門業者から見積もりを取り、費用対効果の高いサービスを選択。比較検討の際は、単に価格だけでなく、集団分析レポートの充実度や結果説明会の有無なども考慮しました。 - 地域産業保健センターの活用:

産業医がいない小規模事業場向けに、地域産業保健センターが無料で面接指導を提供しています。これを活用することで大幅なコスト削減になりました。ただし、山田社長の会社では翌年からは予防的ケアも含めたオンライン健康管理室サービスに切り替え、投資対効果を高めています。 - 総合的な健康管理システムの導入:

最初はコスト削減のために単発のストレスチェックサービスを検討していた山田社長ですが、長期的な視点で考えると、健康診断結果管理、ストレスチェック、過重労働管理などを一元的に管理できるシステムの方が効率的であることに気づきました。特に従業員数が多い場合や、健康経営に積極的に取り組む場合は、総合的な健康管理システムの導入がコスト効率に優れています。 - 内製化と外部委託のハイブリッド方式:

質問票配布から回収までは社内で行い、ストレス評価と結果通知のみを外部委託するハイブリッド方式を採用することで、コストを抑えている企業もあります。ただし、プライバシー保護の課題があるため、十分な配慮が必要です。

産業医がいない中小企業での実施ポイント

産業医を選任していない中小企業では、以下のポイントに特に注意して実施することが重要です:

- 実施者の選定:

社内に医師・保健師・看護師等がいない場合は、外部の医療機関や専門業者への委託が現実的です。実施者には守秘義務が課せられるため、信頼できる機関を選びましょう。コスト面だけでなく、先に述べたようにプライバシー保護の観点からも外部委託には大きなメリットがあります。 - 面接指導医師の確保:

高ストレス者面談実績の多い医師に依頼するようにしましょう。以下の機関等に依頼が可能です。- 地域産業保健センター(無料)の活用

- ストレスチェック外部機関サービスの活用

- オンライン健康管理室サービスの利用(保健師との連携や継続的フォローも可能)

- 近隣の医療機関との契約

- 健診機関のストレスチェックパッケージサービスの活用

- 個人情報保護の徹底:

小規模事業場では個人が特定されやすいため、結果の取扱いには特に注意が必要です。実施者から事業者への結果提供は、本人の同意なしでは行われません。また、80問式調査票など詳細な分析ができる調査票を使用する場合は、特にデータの保管方法に配慮が必要です。 - 集団分析の工夫:

10人未満の部署では、複数部署をまとめて分析したり、経年変化を見るなどの工夫が必要です。小規模でも集団分析による気づきが得られるよう、分析方法を検討しましょう。特に結果説明会を通じて従業員と一緒に改善策を考えることで、より効果的な職場環境改善につながります。 - 実施計画の事前周知と不安の解消:

特に初めてストレスチェックを実施する場合、従業員からは「結果で不利益を受けないか」「個人が特定されないか」といった不安の声が上がりやすいものです。事前説明会で丁寧に説明し、信頼関係を構築することが高い回答率につながります。

まとめ:健康経営の視点からのストレスチェック活用法

ストレスチェックは法的義務として捉えるだけでなく、従業員の健康増進と組織活性化のための戦略的ツールとして活用することができます。山田社長の会社では、初年度の実施を通じて以下のような成果が得られました:

- 従業員のメンタルヘルスへの意識向上

- 部署ごとの課題が「見える化」され、具体的な改善につながった

- 従業員と経営者の間でメンタルヘルスについて話し合うきっかけになった

- 離職率の低下と生産性の向上につながった

ストレスチェック義務化を「負担」ではなく「機会」と捉え、健康経営の一環として前向きに取り組むことで、中小企業でも大きな効果を得ることができます。早めの準備と計画的な実施で、従業員と会社双方にとって有意義なストレスチェックを実現しましょう。

相談窓口・サポート先情報

ストレスチェック実施に関して相談できる窓口には以下のようなものがあります:

- 地域産業保健センター:

産業医の選任義務がない小規模事業場を対象に無料サービスを提供 - 労働基準監督署:

ストレスチェックの法的要件や実施方法に関する相談 - 都道府県産業保健総合支援センター:

メンタルヘルス対策全般に関する相談や研修の提供 - オンライン健康管理室サービス:

ストレスチェックも含めた総合的な健康管理をサポート

(オンライン健康管理室ウェラボの詳細はこちら)

よくある質問(FAQ)

Q1. 従業員30名未満でも今から実施すべきですか?

A1. はい、推奨します。2028年の義務化前に実施経験を積むことで、スムーズな対応が可能になります。また、健康経営優良法人認定を目指す場合は、早期実施が評価されます。

Q2. 費用はどのくらいかかりますか?

A2. 外部委託の場合、サービス内容や規模により費用は変動します。詳細な費用については各サービス提供者にお問い合わせいただくことをお勧めします。地域産業保健センターでは無料の面接指導サービスも提供されています。

Q3. 高ストレス者が出た場合の対応が不安です

A3. 地域産業保健センターの無料サービスや、オンライン健康管理室などの専門サービスを活用することで、適切な対応が可能です。重要なのは、早めに専門家に相談することです。

Q4. プライバシーは守られますか?

A4. 法令により、個人の結果は本人の同意なしに事業者に提供されることはありません。外部委託により、より確実な秘密保持が可能です。

Q5. 効果的な集団分析の活用方法は?

A5. 産業医による結果説明会の開催と、従業員参加型の改善策検討会がおすすめです。データを「見える化」するだけでなく、具体的なアクションプランに落とし込むことが重要です。

中小企業にとって、ストレスチェックの義務化は新たな課題ですが、適切な準備と外部リソースの活用により、効果的かつ効率的に実施することが可能です。従業員の健康と企業の成長を両立させるための一歩として、前向きに取り組んでいきましょう。

執筆・監修

WellaboSWP編集チーム

「機能する産業保健の提供」をコンセプトとして、健康管理、健康経営を一気通貫して支えてきたメディヴァ保健事業部産業保健チームの経験やノウハウをご紹介している。WellaboSWP編集チームは、主にコンサルタントと産業医・保健師などの専門職で構成されている。株式会社メディヴァの健康経営推進チームに参画している者も所属している。